あらすじ

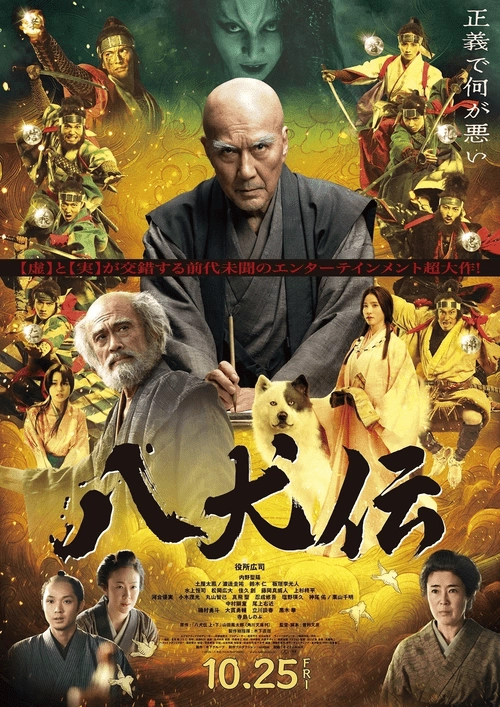

2024年の映画『八犬伝』は、【虚】と【実】が交差する構成が特徴のエンターテインメント超大作。物語は、滝沢馬琴が『南総里見八犬伝』を執筆する実話パートと、八犬士が呪いに立ち向かう虚構パートが交錯する。実話パートでは馬琴の葛藤や家族の絆が描かれ、虚構パートでは剣士たちの壮絶な戦いが展開。映像技術を駆使した迫力ある演出と深いドラマ性が融合した作品。

感想

あまりにもきれいで幸せな虚の世界はただのきれいごとなのか。無意味なのか。そんなことは決してない。しかし、きれいでないバッドエンドな現実の社会にも目を向けるべきである。

映画のポスタービジュアルにあるキャッチコピー【虚】と【実】が交差する前代未聞のエンターテインメント超大作!を単に、架空の物語の中の世界とその物語を描く著者の世界が交差する作品構成という意味で捉えてはならない。

あらゆる対照的な言葉がすべて、考え方によって反転する。

すべてがどのように見れば正しく見え、どのように見れば偽と見えるのか、それを解釈できるようになるべきである。

セリフとメモ

「つじつまの合わない世の中だからこそ、つじつまが合う世界が必要とされている」

→主人公、江戸の人気作家滝沢馬琴の言葉。それに対し、歌舞伎狂言作者、鶴屋南北はそれは無意味だ。と突きつける。ただのつじつま合わせ=きれいごと。この見方も同時に持っておかないと、幸せな虚の世界に人ることは浮世に背を向ける「現実逃避」となるだろう。

「あなたの世界(忠臣蔵を冒涜する虚の怪談話)は(私が書くような素晴らしき虚の作品にとって)有害だ。」

→主人公滝沢馬琴のこの言葉は、素晴らしい架空の物語を作ってきた彼自身に矛先を向け、改めて自分のポリシー(掻き揚げる物語はいつも正義が勝つこととする)を見つめなおすきっかけとする必要がある。

「有害の方が無意味よりはまだ意味がある。」

忠臣蔵という正義が勝つ物語(この場合で意義は吉良を打った赤穂藩主・浅野内匠頭)。

この爽快な実と虚が入り混じる忠臣蔵の物語を、きれいごととして、歌舞伎狂言作者、鶴屋南北は虚の怪談話で上書きし作品「東海道四谷怪談」にした。その虚の「怪談が本当に怖いのであればそれは実と言えるのではないか。」

この浮世(つらい現実社会)ですばらしい虚の物語で人々を幸せにすることは無意味なことのなのだろうか。自分の作り出しているものは無意味だということなのだろうか。と滝沢馬琴は思ったことだろう。

「正義は虚であっても、それを貫いて一生を終えればその人の人生は実となる」

→架空の怪談話が本当に怖いのであればそれが実となるということは、また同時に、幸せな虚の物語で救われた人々の人生は実際に存在する実のこととなる。

→きれいごと(正義)がたとえ虚のものであったとしても、それを貫いて一生を終えれば、その人の人生は実となる

知識の扉を開く

重要ワード

- 悪と正義

- 虚と実

- 正と偽

- 勧善懲悪と観悪懲善

- 善因善果と悪因善果、善因悪化

- 忠臣蔵:赤穂事件(あこうじけん)を基にしたフィクション物語

- 里見八犬伝

- 仏教

忠臣蔵の作品構成について(実と虚が入り混じる)

「忠臣蔵」は、忠義や武士道の精神を象徴する物語として、日本文化において重要な位置を占めている。特に、主君への忠誠心や正義を貫く姿勢が描かれており、これが多くの人々に感動を与えている。また、理不尽な状況に立ち向かう姿勢や、仲間との絆の強さもテーマとして含まれている。つまり、忠臣蔵は爽快な物語。見るものを満足される実際の事件をもとにしたもの。虚と実の両方の側面を持つ。

忠臣蔵の物語

「忠臣蔵」(ちゅうしんぐら)は、日本の歴史や文化に深く根付いた物語で、江戸時代の元禄期に起きた「赤穂事件」を題材にした創作作品。この事件は、赤穂藩主・浅野内匠頭が江戸城で吉良上野介に刃傷を加えたことから始まった。浅野内匠頭は即日切腹となり、赤穂藩は取り潰されたが、その後、赤穂藩士47名(赤穂浪士)が主君の仇討ちを果たすために吉良邸に討ち入りを行い、吉良上野介を討ち取ったという物語。

忠臣蔵は実際に起きた「赤穂事件」を基にしているが、完全な実話ではない(実と虚の両方の側面を持つ)

「赤穂事件」は江戸時代に実際に起きた出来事だが、「忠臣蔵」として描かれる際には、物語としての魅力を高めるために脚色や創作が加えられている。例えば、登場人物の性格や動機、事件の詳細などがドラマチックに描かれることが多い。そのため、「忠臣蔵」は歴史的事実を基にしたフィクションといえる。

「忠臣蔵」は、江戸時代の元禄期に起きた「赤穂事件」を題材にした物語で、主君への忠義や武士道の精神を象徴する作品。この事件は、赤穂藩主・浅野内匠頭が江戸城松の廊下で吉良上野介に刃傷を加えたことから始まる。

浅野内匠頭が吉良上野介に刃傷を加えた理由については、いくつかの説があり、一般的には、浅野が勅使饗応役として吉良から作法の指導を受ける際に、吉良が冷笑や侮辱的な態度を取ったことが原因とされている。また、赤穂藩の財政事情から謝礼が十分でなかったことが吉良の不満を招き、浅野がその仕打ちに耐えられなくなったとも言われている。

さらに、吉良と浅野の間には塩の製法を巡る対立があったという説もあり、これが感情的な衝突を引き起こした可能性も指摘されている。いずれにせよ、浅野内匠頭の行動は突発的なものであり、背景には複雑な人間関係や社会的要因が絡んでいたと考えられる。

この事件が後に「忠臣蔵」として脚色され、赤穂浪士の討ち入りが庶民の支持を集める物語となったのは、理不尽な状況に立ち向かう姿勢や忠義の精神が人々の共感を呼んだ。

この作品を見た当時の人は吉良ではなく、浅野内匠頭の視点から物語を見ている

当時の人々が「忠臣蔵」を見た際、多くの場合、物語は浅野内匠頭や赤穂浪士の視点から描かれるため、自然と彼らに感情移入する形になったと言える。浅野内匠頭が吉良上野介の侮辱に耐えかねて起こした行動や、それをきっかけに主君の名誉を守るために動く浪士たちの姿は、忠義や正義を象徴するものとして、多くの共感を呼んだ。

また、江戸時代の庶民にとって、「忠臣蔵」は現実社会への鬱屈した感情を解消するための娯楽でもありました。幕府の政治体制下で不満を持ちながらも直接行動を起こせない庶民にとって、理不尽な状況に立ち向かう赤穂浪士の物語はカタルシスを与えた。

ただし、吉良上野介も単なる「悪役」として描かれていますが、実際の史実では彼自身にも異なる側面があったと言われている。このように、物語としての構造上、浅野側の視点が強調される一方で、現代ではより多角的に解釈されることも増えてきている。

善因善果という仏教の教えは、当時の日本人が疑いもなくこれを信じていたのか

「善因善果」という仏教の教えは、良い行いが良い結果をもたらし、悪い行いが悪い結果をもたらすという因果応報の考え方を示している。江戸時代の日本人にとって、この教えは広く知られていましたが、信仰の深さや受け入れ方には個人差があった。

江戸時代には、幕府が仏教を統制し、民衆を寺院の檀家として組織化することで宗教を政治的に利用していました。その結果、仏教は形式的なものとして捉えられることもあり、信仰心が薄い人々も多かった。一方で、現世利益を求める民衆にとって、「善因善果」の教えは日常生活の指針として役立つものであり、一定の影響力を持っていました。

また、仏教の教えは、江戸時代の民衆宗教や神仏習合の中で独自の形で浸透していった。そのため、「善因善果」の教えが完全に疑いなく信じられていたわけではなく、現世利益や救済を求める実用的な信仰として受け入れられていた側面もある。

善因悪化、悪因善果のようなことを思う人もいたか。 つまり、善因善果のようなものはきれいごとに過ぎないと。

江戸時代の日本人の中には、「善因善果」の教えに疑問を抱く人もいた可能性があります。特に、現実社会で善良な人が不遇な目に遭い、悪人が成功するような状況を目の当たりにした場合、因果応報の教えが理想論に過ぎないと感じることもあった。

仏教の「善因善果」は、長い時間軸での因果関係を説いています。つまり、現世での結果が前世や来世に影響されるという考え方だ。しかし、江戸時代の庶民にとっては、現世での不公平感が強く、来世の報いを信じることが難しい場合もあったかも。

また、江戸時代は幕府の厳しい統制下にあり、社会的な不満や矛盾が多かった時代。そのため、仏教の教えが現実の問題を解決するものではないと感じる人もいただろう。こうした背景から、「善因善果」は理想論であり、現実には「善因悪化」や「悪因善果」のような矛盾があると考える人もいた可能性がある。

アイキャッチ画像引用:https://www.cinra.net/